現場ヒアリング

メンテナンス経験者にて現場の困り事を把握します

現場を知り尽くしているメンテナンス&営業マンがお伺いし、現場を見たり、お話をきかせていただきながらよりよいコンプレッサー環境ができないかをしっかり確認します。

計測器取付

コンプレッサーや末端の圧力の状態を計測します

約1週間程計測器を取付けて、データを溜め込みます。現状をデータ的側面からも分析し、現状把握とシミュレーションの基礎値にします。コンプレッサーを止める必要はございません。

オプションとしてエアー流量計(配管を切る必要がないタイプ)での診断も行っております。

エアー流量計オプション(省エネ事例3)

社内検討

ヒアリング結果とデータを分析・シミュレーションをします

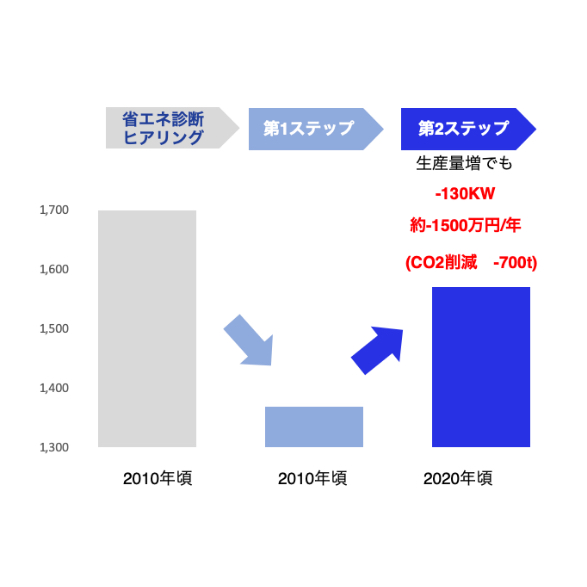

社内で、現場の状況・データ分析を行い、お客様の現状把握・課題を把握します。また、その打ち手を考えます。

打ち手をシミュレーションをして、打ち手後の消費電力やCO2削減量、改善効果等を試算します。

結果ご報告

検討結果をご報告し、今後の方向性を一緒に考えます

お客様に検討結果をご報告し、今後コンプレッサーの省エネをどのようにしていくかを、一緒に考えていきます。

見積-工事-弊社でメンテナンス

見積~工事の段取り~メンテナンスまで最初から最後までトータルサポートします

コンプレッサーの工事を何度も請け負っておりますので、お見積作成〜工事段取りを含めて安全に、素早く、確実に行います。

また、工事後、コンプレッサーのメンテナンスも自社で行い、10年、20年とお客様を最後までトータルサポートします。